Énergies marines renouvelables, ça turbine dans le grand ouest

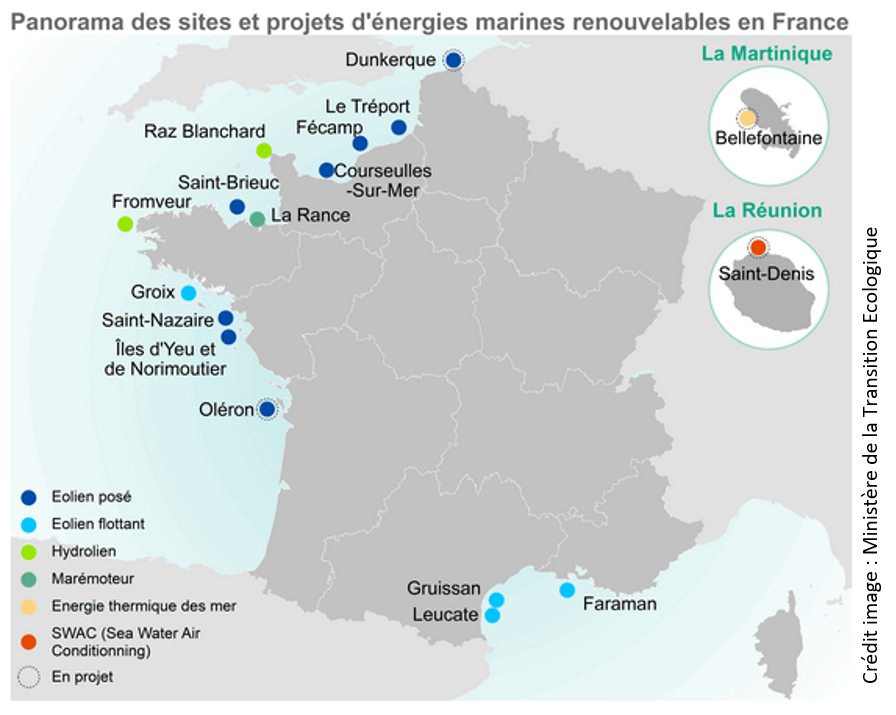

La France, et en particulier le Grand Ouest, dispose d’un fort potentiel de développement pour ces technologies, compte tenu des atouts naturels de son territoire (11 millions de km² d’eaux sous sa juridiction). La ressource connue, estimée entre 2000 et 3000 MW, est concentrée majoritairement au large des côtes de Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire.

Dans le cadre général de la Transition écologique, des engagements impactant ont été pris par la France, notamment pour :

- réduire la part du nucléaire de 75 à 50 % à l’horizon 2025 et porter la part du renouvelable dans la consommation finale brute à 23 % en 2020 et à 32 % en 2030

- réduire la consommation d’énergie fossile de 30 % en 2030 par rapport à 2012

Ainsi, l’utilisation et le développement des énergies marines renouvelables sur notre territoire apparaissent être la solution optimale pour contribuer à atteindre ces engagements.

Plusieurs systèmes peuvent être utilisés :

- L’éolien en mer : Adaptation de l’éolien terrestre en milieu maritime, le principe le plus répandu est l’éolien posé, qui peut être installé sur des fonds allant jusqu’à 40 m. Reprenant une technique désormais mature, les turbines développent des puissances moyennes de 5 MW et 6 MW. Pour aller plus au large et atteindre des vents plus forts, la mise en place de structures flottantes arrimées sur le fond est envisagée.

- L’hydrolien : Il s’agit d’utiliser une turbine hydraulique qui se sert du potentiel des marées sur des sites à fort courant (environ 4 nœuds) pour produire de l’énergie.

- La houle : C’est un dispositif de capture de l’énergie produite par les vagues successives. Plusieurs techniques existent, qu’elles soient installées en surface ou immergées, comme le déferlement sur un plan incliné, la colonne d’eau oscillante, les systèmes à flotteurs, les panneaux immergés.

- L’énergie thermique des mers : Ce principe de la différence de température entre la surface et le fond de la mer, qui doit être d’au moins 20°, pour générer de l’électricité. La circulation d’eau permet d’activer un fluide de travail en circuit fermé, ce qui actionne un générateur ; ce qui permet une production stable et continue.

- L’énergie osmotique : Cette technique consiste à aménager deux bassins contigus séparés par une membrane semi-perméable et contenant l’un de l’eau salée, l’autre de l’eau douce, au même niveau. L’équilibre osmotique est atteint quand une forte proportion d’eau douce est passée du côté salé. Cette hauteur d’eau peut ensuite fournir de l’énergie via une turbine. Ce processus peut également être disposé dans les estuaires

- L’énergie des marées : Ce principe repose sur le mouvement montant et descendant des masses d’eau issues des marées. L’énergie est récupérée par l’installation d’un barrage sur un estuaire. L’exemple le plus connu en France est l’usine marémotrice de la Rance qui produit une énergie 100 % renouvelable et contribue à la performance énergétique de la Bretagne ; soit 17 % de l’énergie produite en Bretagne en 2015. Entrée en service en 1966, elle a une production équivalente à la consommation de 225 000 habitants.

Chacune de ces filières a un degré de maturité et des perspectives de développement spécifiques. En France, à l’exception de l’usine marémotrice de la Rance, il n’y a pas encore de parc de production installé, mais de nombreux sont en projet et des démonstrateurs sont actuellement testés.